屋頂滲漏診斷流程與非破壞檢測方法

屋頂滲漏若未及早發現與處理,會導致保溫層受潮、結構損壞、室內黴菌與長期維護成本上升。本文說明系統化的屋頂檢查流程與常用的非破壞性防水檢測方法,並針對瓦片與金屬屋面、泛水與排水溝、通風與保溫等關鍵構造提供檢測重點與判斷依據,協助屋主與維護人員制定長期且可行的維護與修繕策略,提升屋頂抗風雨能力與使用壽命。

屋頂滲漏往往為多種因素共同作用的結果,包含材料老化、接縫密封失效、排水不良、通風不足與極端天候造成的結構應力。為在不大面積拆除屋面材料的情況下準確定位滲漏來源,應採行系統化檢查流程,先以現場目視為基礎,再結合非破壞性檢測技術以確認受影響範圍。完整檢測報告應紀錄屋齡、既有維護記錄與最近暴風或豪雨事件,並評估泛水、排水溝、通風與保溫等次系統對滲漏的影響,作為維護、修繕或更換決策的依據。

屋頂檢查流程為何?

進行屋頂檢查時,應同時檢視外部與內部徵兆。外部目視需檢查瓦片是否破裂、翹起或脫落,金屬板是否變形、腐蝕或螺栓鬆動;泛水接縫是否龜裂或脫落,排水溝有無阻塞或沉積。內部則搜尋天花板水漬、塗層剝落、黴斑或保溫層受潮跡象。系統性拍照並標記位置,可判斷滲漏的時間性與分布,協助後續以非破壞方法縮小檢測範圍。

常用的非破壞防水檢測方法有哪些?

常見的非破壞檢測方法包括熱影像、煙霧或氣流追蹤、濕度測量與聲波或超音波檢測。熱影像可顯示保溫層或結構內的溫度異常,間接指出受潮區;煙霧試驗能視覺化空氣與水氣的流動路徑,找出可能滲透的縫隙;濕度探針可直接量測材料含水量;聲波檢測則有助發現接縫內的空腔或黏著層分離。這些方法在不破壞覆蓋層下提供定位資訊,降低不必要的拆除與施工範圍。

瓦片與金屬屋面的檢測重點為何?

瓦片屋面(例如瀝青瓦或黏土瓦)常見問題為瓦片裂縫、黏結層退化、釘件鬆動與邊緣 uplift,這些都會影響整體防水效能。金屬屋面則重點在接縫處、螺栓孔與焊接點的腐蝕與密封失效,並注意熱脹冷縮導致的縫隙擴大。針對不同材質選用合適檢測工具與手法,先確認受影響範圍再決定以局部修補、更換單片材料或進行整體更換為宜。

泛水與排水溝檢查有哪些要點?

泛水(屋面與牆面或穿透處的接合處)常為滲漏高風險區,應檢查泛水板是否完好、密封材是否龜裂或脫落。排水溝若被葉屑或沉積物阻塞會造成積水與倒灌,長期積水進而侵蝕防水層與接縫。診斷時應先清理排水系統並觀察雨後排水情況,必要時調整坡度、移動落水口或重新施作泛水密封,以確保雨水能迅速排出,避免水滯留在接縫附近。

通風與保溫如何影響滲漏與檢測?

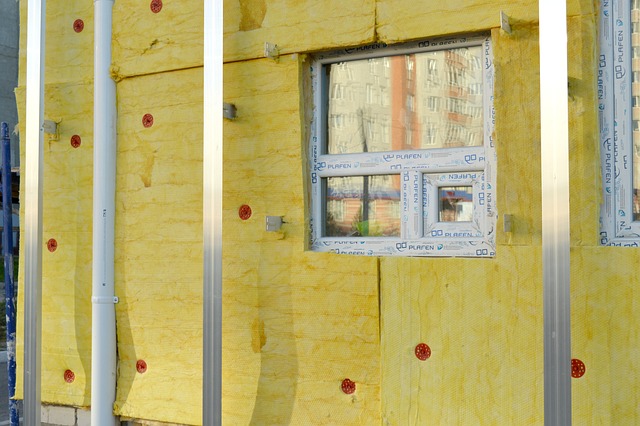

不良的通風會導致屋架或保溫層內部形成潮熱環境,促進結露與材料劣化;保溫配置不足或受潮也會導致熱橋與冷熱循環問題,進而破壞防水層。檢測時應檢查通風口是否暢通、保溫材是否均勻且未吸潮,並評估是否存在熱橋。改善通風與更新保溫不僅有助於降低滲漏發生率,亦能延長屋頂材料的有效壽命。

維護、維修與更換的判斷原則為何?

在決定採取維護、維修或更換時,需綜合檢測結果、材料剩餘使用年限、施工品質與長期成本效益。若滲漏僅限於局部接縫或個別構件損壞,局部維修或更換通常即可;若檢測顯示保溫層廣泛受潮、金屬板普遍腐蝕或防水層明顯老化,則應評估整體更換以避免反覆修繕。另應將抗風雨設計、固定件強化與排水改善納入修繕計畫,以降低未來維修頻率並提升屋頂抗風雨能力。

結語:整合系統化的屋頂檢查流程與非破壞性檢測技術,能在不大幅拆除屋面材料的情況下定位滲漏來源並提出針對性維護建議。掌握瓦片與金屬不同材質的檢測重點、並同步評估泛水、排水溝、通風與保溫系統,有助於制定具成本效益的維護與更換策略,提升屋頂耐久性與整體防水表現。